8.2. Клиническая характеристика различных степеней умственной отсталости

Практически

до конца XX

столетия принято было пользоваться

классификацией, выделяющей три степени

врожденного слабоумия — идиотия,

имбецильность и дебильность.

Обозначение

этими терминами носило более или менее

условный характер, так как в любую из

них входили больные, по уровню интеллекта

приближающиеся к смежным группам, т.е.

к группам, в которых степень развития

интеллекта не всегда была постоянной.

Для более глубокого

усвоения клинических особенностей

различных форм умственной отсталости

на современном уровне авторы сочли

необходимым дать описание основных

симптомов и проявлений идиотии,

имбецильности и дебильности (В.В. Русских,

1969).

Идиотия

–

самая тяжелая степень врожденного

слабоумия, сопровождающаяся многочисленными

физическими дефектами (заячья губа,

волчья пасть, неправильный рост зубов

и др.). Клиническая картина идиотии

характеризуется глухонемотой, снижением

зрения, парезами конечностей, судорожным

синдромом, резким

снижением

всех видов чувствительности.

На чужую

мимику и жестикуляцию они не реагируют,

неопрятны, не интересуются игрушками,

бросают или кусают их, неспособны к

самообслуживанию. Нередко чувство

недовольства сопровождается нанесением

себе укусов, телесных повреждений —

агрессия этих больных направлена на

самих себя. Идиоты прожорливы, часто

хватают ртом все, что попало.

Если

ребенок-идиот может совершать двигательные

акты, то он все время пытается находиться

в движении.

Нередко они бесцельно бегают

по комнате, пытаются толкать мебель,

ползают по полу, сосут или грызут пальцы,

иногда наблюдаются так называемые

идиотические движения, например,

маятникообразные раскачивания головой

или туловищем из стороны в сторону.

При идиотии средней

и легкой степени могут отмечаться

некоторое понимание речи, мимики и

жестикуляции, фиксация взгляда на

предметах. Они узнают близких лиц и

могут проявлять элементарную привязанность.

При идиотии

познавательная деятельность и

эмоционально-волевая сфера находятся

на самом низком уровне развития.

Имбецильность.

Имбецилы

отличаются от идиотов более или менее

развитой, но все же дефектной речью,

которая появляется лишь на 3—5 годах

жизни. Словесный запас их очень низок.

Обращенную речь, мимику и жестикулирование

они понимают в пределах их постоянного

общения. Новую ситуацию, как правило,

не осмысливают и не воспринимают.

Простейшие навыки они осмысливают, но

выполняют их небрежно. Счет в пределах

десяти выучивают с трудом, но не в

состоянии овладеть чтением и письмом.

Хотя имбецилы и обладают известным

словарным фондом и знают названия

предметов, но нередко не понимают их

назначения.

Их интеллекту недоступно

понимание взаимоотношения различных

объектов, причинно-следственных

отношений, ценности вещей и т.д.

Уровень интеллекта

у имбецилов понижен, но дети нередко

посещают вспомогательную школу.

Дебильность

–

легкая степень олигофрении. Дебилы

обладают большим, чем имбецилы запасом

слов, но с выраженными расстройствами

мышления (вязкость, резонерство и т.д.).

У них нередко появляются дефекты речи

в виде шепелявости, аграмматизма.

Память

у них относительно удовлетворительная,

и они механически могут запоминать

отдельные понятия, но применять их на

практике не в состоянии. Простейшие

психические акты протекают у них

медленнее, чем у здоровых детей, более

сложная ассоциативная деятельность

для них невозможна, отчетливо проявляется

слабость суждений.

На уровне дебильности

ориентация в практических, житейских

вопросах может быть вполне адекватна,

но при этом страдают высшие уровни

психической сферы: абстрактное мышление

и логический анализ. Однако дебилы могут

обучаться во вспомогательной школе.

После ее окончания они способны лишь к

несложным формам трудовой деятельности.

В практической деятельности психологов,

невропатологов, психиатров зачастую

встречаются легкие степени дебильности,

которые трудны для диагностики и нередко

требуют применения специальных

психологических методик.

Помимо

врожденного слабоумия существуют еще

и смежные формы олигофрении: семейные,

экзо- и эндогенного генеза, хромосомные

(болезнь Дауна, синдромы Клайнфельтера,

Тернера, трисомии-Х) и др.

10-я международная

классификация болезней (МКБ-10)

предусматривает новую классификацию

умственной отсталости, в которой лежит

разделение умственной отсталости по

степени интеллектуального дефекта и

выраженности его клинических проявлений.

Для

определения степени умственной отсталости

используется коэффициент интеллекта

(IQ),

который является количественной оценкой

интеллекта и определяется на основании

выполнения стандартных психологических

тестов.

Таблица 3

Источник: https://StudFiles.net/preview/2379734/page:39/

Основные степени умственной отсталости по международной классификации

Умственной отсталостью, или олигофренией, называют недостаточное развитие интеллекта и связанных с ним возможностей по причине ограниченного физиологического или функционального развития головного мозга, вследствие чего пациент физически неспособен преодолеть порог своих умственных возможностей. Таким образом, интеллектуальные способности жестко ограничены биологическими возможностями.

В преобладающем количестве случаев болезни, олигофрения вызвана врожденными факторами, однако науке известны случаи приобретенной умственной отсталости вследствие глубоких травм черепа, сосудистых дисфункций или других экзогенных факторов, влияющих на деятельность головного мозга и когнитивные возможности человека.

Достаточно часто олигофрены рождаются вследствие кровосмешения или тяжелых инфекционных заболеваний матери на первых стадиях беременности.

Умственная отсталость не подвергается лечению в силу анатомических особенностей головного мозга, а средняя и тяжелая формы расстройства, как правило, сопровождаются рядом сложных психопатологических состояний.

Олигофрения – состояние статичное, со временем не подвергающееся прогрессу или регрессу. Однако легкая форма характеризуется сглаживанием клинических признаков во взрослом возрасте вследствие приобретенного жизненного опыта и занятия человеком своей ниши в социуме.

Классификация умственной отсталости

Умственную отсталость, или малоумие, классифицируют по тяжести и формам клинических признаков, проявляющихся при данном расстройстве. Одна из традиционных классификаций включает в себя следующие виды умственной отсталости:

- Дебильность – легкая умственная отсталость, характеризующаяся наличием сглаженных клинических признаков олигофрении, тем самым обуславливая некоторые сложности в постановке диагноза;

- Имбецильность – умеренная умственная отсталость;

- Идиотия – тяжелая форма умственной отсталости, сочетающая в себе, помимо облигатных признаков практически нулевого интеллекта, симптоматику сложных психопатологических состояний.

Международная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10) предусматривает отдельную классификацию умственной отсталости, основанную на проверке уровня интеллекта тестом Айзека (IQ) и различает, в зависимости от результатов теста, легкую, умеренную, тяжелую и глубокую форму олигофрении.

В России такой подход используется в крайне редких случаях с целью определения уровня дебильности. Для более тяжелых форм использование теста IQ нецелесообразно.

Для постановки диагноза на умственную отсталость и ее качество, в нашей стране приняты методы Векслера и различные вербальные и не вербальные шкалы, которые с определенной точностью позволяют определить уровень интеллекта у испытуемого.

Серьезный вклад в педагогические направления работы с умственно-отсталыми детьми принадлежит М. С. Певзнер, которая, в 1979 году, предложила свою разновидность классификаций олигофрении исходя из этиологических и патогенетических особенностей заболевания:

- Неосложненная форма олигофрении;

- Умственная отсталость на фоне нарушений нейродинамических процессов, направленных в сторону возбуждения либо торможения;

- Умственная отсталость на фоне дисфункций анализаторов – слуховых. Зрительных, тактильных;

- Умственная отсталость, сочетающаяся с психопатологическими проявлениями поведения пациента;

- Умственная отсталость на фоне выраженной лобной недостаточности.

Дебильность

Данный термин в современной психиатрии используется все реже, его рекомендуют заменять на – «легкую умственную отсталость». Как все виды умственной отсталости, легкая форма зависит от биологических характеристик головного мозга, заложенных при рождении.

Данная форма расстройства диагностируется только с применением специализированных тестов по определению уровня интеллекта, так как клиническая картина выражена довольно слабо.

Особенно сильно симптоматика проявляется в детском возрасте, дети при этом расстройстве сохраняют механическую память и эмоционально-волевую сферу.

Получение новых знаний и закрепление полученных проходит очень тяжело с выпадением больших объемов, которые приходится заучивать вновь и вновь.

Способность к абстрактному мышлению практически отсутствует, однако хорошо развит описательный тип мыслительных процессов.

Детям крайне сложно связать между собой логические нити двух разных объектов, понятие «время» и «пространство» недоступно для понимания.

Вербальные проявление демонстрируют весьма скудный лексикон, узкие формы и малословие. Пересказ или заучивание наизусть чревато очень большими физическими затратами, а учитывая недостаточную функциональность постоянной памяти – выученное быстро исчезает из нее.

Нередко при дебильности проявляются определенные одаренности в той, или иной области – ребенок может с успехом проводить сложные математические вычисления или достаточно красиво рисовать. Эмоциональное проявление жестко привязано к конкретной ситуации, действия, как правило, не располагают к долгому достижению цели, в рассуждениях преобладает негативизм.

В англоязычных странах, термин «дебил» аналогичен по смыслу понятию «moron», который довольно долго время использовался в английской и американской психологии, обозначая примерно ту же картину, которая свойственна для дебильности или – мягкой интеллектуальной инвалидности. Именно так в США называют легкую форму умственной отсталости.

На сегодняшний день «морон» постепенно выходит из психиатрической американской номенклатуры, как и «дебил» из российской, поскольку эти термины приобрели оскорбительный характер в виде частого использования в быту.

Имбецильность

Данный термин применяют к умеренной умственной отсталости, которая занимает промежуточное значение между легкой и тяжелой формами олигофрении.

Стадия имбецильности характеризуется пониманием пациентами окружающей действительности, в их разговорной речи присутствуют логически правильные подобранные слова, отражающие поверхностную суть их требований на фоне очень бедного запаса слов и коротких – из двух-трех слов, предложений. Ярко просматриваются неразвитая воля, эмоциональная скудность, невозможность к сосредоточению и получению новых знаний. Собственно, о последнем пункте не может быть и речи, как правило, действия имбецилов ограничиваются приобретенными рефлексами.

При определенном уровне стараний, пациентов возможно обучить общим навыкам чтения, письма и счета. Для математических исчислений возможно использование первого десятка и элементарных арифметических операций.

Реакция на похвалу или порицание выражены логически правильно, эмоции выражены ярче, чем при последней стадии олигофрении. Также хорошо просматривается привязанность к близким или тем людям, которые за ними хорошо ухаживают или дарят иные положительные эмоции. Такие проявления характера, как инициативность, адаптация, социальность имбецилам не знакомы.

Пациентам, страдающим данной формой олигофрении, присваивается государственная поддержка в виде выплат пенсий и льготного обслуживания.

Идиотия

Идиотия относится к самой тяжелой форме олигофрении и выражается полным отсутствием понимания и осознания окружающей обстановки и выраженности логически корректных эмоций.

Идиотия, в преобладающем большинстве случаев, сопровождается серьезными моторными, физиологическими и психопатологическими дисфункциями. Пациенты, как правило, передвигаются с трудом, имеют анатомические проблемы внутренних органов. Осмысленная деятельность недоступна.

Вербальные проявления бессвязны, практически не содержат слов – их заменяют высокие вокальные ноты отдельных слогов или звуков.

Пациентам не свойственно отличать окружающих их людей, они не реагируют на смысловую нагрузку обращений, ограничивая свою ответную реакцию мимическими проявления и криками.

Эмоциональное удовлетворение ограничено лишь получением примитивного удовольствия от принятия пищи, высвобождения кишечника, а также – патологических зависимостей в виде мастурбации, сосания пальцев или жевания несъедобных предметов.

Пациентам обязательно необходимо присутствие ухаживающих людей, поэтому они всегда находятся на содержании государства в специальных интернатах на протяжении всей своей жизни.

Источник: http://onevroze.ru/osnovnye-stepeni-umstvennoj-otstalosti-po-mezhdunarodnoj-klassifikacii.html

Глава 25. Легкие степени олигофрении в подростковом возрасте

Легкая и выраженная дебильность

Олигофрения является одной из самых актуальных проблем детской психиатрии. Чем тяжелее форма, тем раньше она распознается.

Дебильность обычно диагностируется при поступлении в школу или в первых классах: в процессе начального обучения обнаруживается неспособность к усвоению элементарных знаний, легко доступных сверстникам.

К дебильности относят случаи интеллектуальной недостаточности, при которых обыденная речь достаточно развита, элементарные бытовые навыки усваиваются, несложный физический труд дается легко. В подростковом возрасте дефект особенно обнаруживается в области абстрактного мышления и творческой деятельности.

Абстрактные понятия остаются просто заученными словами. Все понимается буквально, переносный смысл пословиц, метафор и т. п. не улавливается. Элементарные счетные операции даются с трудом. Все усваивается путем подражания. Все задачи в жизни решаются по раз выученному шаблону.

Степень умственной недостаточности принято оценивать с помощью IQ, определяемого психологическими методами, чаще всего с помощью WISC [Панасюк А. Ю., 1973] коэффициента интеллектуальности. Его величина, равная 100, говорит о том, что он соответствует среднестатистической норме. К дебильности относят случаи с величиной от 50 до 70 (ниже 50 — имбецильность).

Разграничение выраженной и легкой степени дебильности становится актуальным в подростковом возрасте при окончании вспомогательной школы. При легкой степени в большинстве случаев если не вмешиваются отягощающие обстоятельства, обнаруживается способность приобрести профессию квалифицированного рабочего, устойчиво трудиться, заботиться о себе, при повзрослении завести семью.

При психологическом обследовании IQ оказывается около 70 и даже выше. При хорошей и устойчивой социальной адаптации отпадает нужда в наблюдении и помощи психоневрологического диспансера. При выраженной степени дебильности оказывается невозможным обойтись без чьей-либо постоянной поддержки, помощи, указаний и советов. Доступным оказывается малоквалифицированный физический труд.

Для того чтобы при наличии дебильности судьба сложилась благоприятно, прежде всего необходимо обучение во всломогательной школе.

Здесь 4-летняя школьная программа проходится за 8 лет с использованием специальных наглядных методов обучения, дается определенная профессиональная подготовка, обучение бытовым навыкам — здесь учат тому, что интеллектуально полноценный подросток легко усваивает сам.

Некоторые случаи легкой дебильности остаются в детстве нераспознанными. Иногда же родители в этих случаях упорно препятствуют переводу во вспомогательную школу, не желая даже себе признаться в неполноценности своего ребенка.

С большим трудом такие дети оканчивают 4—5 классов, а далее, почувствовав свою неполноценность, отчаиваются или озлобляются, забрасывают учебу и могут встать на асоциальный путь (правонарушения, алкоголизация, бродяжничество и т. п.). Катамнестические данные [Евсегнеев Р. А., Клебанов Б. 3.

, 1979] показали, что среди окончивших вспомогательную школу 74 % оказались трудоустроенными, 23 % жили на попечении семьи и лишь 3 % встали на асоциальный путь. Среди тех, кто с легкой степенью дебильности обучался в обычной школе, трудоустроенными оказались лишь 52 %, а на асоциальный путь встали 15 %.

Непосильная интеллектуальная нагрузка при обучении в обычной школе становится одной из частых причин психопатоподобных нарушений поведения у подростков с легкой дебильностью.

К сожалению, профессиональная подготовка, которую дают вспомогательные школы, недостаточна. Окончив ее в 14 лет, некоторые подростки оказались не у дел. В обычные ПТУ они поступить не могут, индивидуальное ученичество широко начинается с 16 лет.

Работа в лечебных мастерских среди психических больных им не по душе. Именно поэтому является чрезвычайно важным решение о создании специальных ПТУ с интернатами для окончивших вспомогательные школы.

Иначе временная неустроенность также способствовала психопатоподобным нарушениям.

Пограничная умственная отсталость

Сюда относятся случаи, пограничные между нормой и дебильностью: «субдебильность» [Вроно М. LLI. — «Руководство по психиатрии…», 1983], «конституционально-глупый тип психопатии» [Ганнушкин П. Б., 1933]. В младших классах школы, хотя и с трудом, эти дети успевают.

Но с усложнением школьных программ в 5—6-м классе им не даются математика и физика, все то, что нельзя заучить наизусть.

Несколько десятилетий назад, когда программа обучения в начальной школе была проще, а население, особенно в сельской местности, в значительном числе довольствовалось начальным образованием, проблемы пограничной умственной отсталости практически не существовало.

Чем сложнее становятся обучение и профессиональная подготовка, тем острее делается эта проблема, тем чаще подростки с невысоким уровнем интеллекта оказываются выбитыми из колеи. Если школа снижает к ним требования, им удается получить неполное среднее образование и поступить в ПТУ. Если же их несостоятельность выставляется напоказ перед сверстниками, они обычно забрасывают учебу и возникает риск приобщения их к асоциальным компаниям.

Многие из них обнаруживают любовь к физическому труду и хотят работать еще до 16 лет. Обычно они обнаруживают высокую конформность к непосредственному окружению. Возможно, эта конформность является реакцией психологической защиты — вести себя «как другие» наиболее легкий способ не обнаружить свою несостоятельность.

Пограничная умственная отсталость то включается в область компетенции психиатрии [МКФ, 8-й пересмотр; Ковалев В. В., 1979; Вроно М. Ш., 1983], то исключается из нее [МКФ, 9-й пересмотр, Diagnostic…, 1980].

Распознанию пограничной умственной отсталости способствуют методы психологической диагностики. Наиболее разработанным и распространенным является WISC (шкала Векслера для детей до 16 лет). Величины выше 70 и до 90 соответствуют пограничной умственной отсталости.

Источник: https://vprosvet.ru/biblioteka/pogranichnaya-umstvennaya-otstalost/

Основные виды и формы умственной отсталости

Понятие умственная отсталость подразумевает группу состояний задержанного или неполного развития психики, проявляющегося интеллектуальной недостаточностью, врожденной или рано приобретенной в течение первых 3 лет жизни. Стадии умственной отсталости делятся на:

- умеренная;

- тяжелая;

- глубокая.

Для определения стадии психиатры тестируют детей на уровень IQ. В легкой степени у детей не проявляются выраженные нарушения в поведении. Отставание в психическом развитии у таких детей связано с интоксикацией или инфекцией, травмой, фенилкетонурией или другими хромосомными аномалиями.

Кроме классической классификации, выделяют типы умственной отсталости – пограничная и глубокая. К пограничному типу отсталости относят задержку психического развития. Такое состояние психики при определенных благоприятных условиях и адекватном лечении может прийти в норму.

Пограничная умственная отсталость

Пограничную отсталость практически невозможно выявить в детском возрасте. Дети в этом возрасте особенно не выделяются. Только после 5-го класса у ребенка могут возникать трудности в учебе (особенно точные науки). Современная школьная программа предъявляет уже с младших классов требования к абстрактному мышлению, что представляет сложности у детей с умственной отсталостью.

Ведущую роль в возникновении пограничного состояния отсталости играют погрешности в воспитании, неблагоприятная атмосфера в семье (алкоголизм, скандалы) или отсутствие таковой. В таких случаях врачи проводят дифференциальную диагностику задержку развития с врожденной умственной отсталостью.

В подростковом возрасте дети с пограничной отсталостью могут без проблем освоить бытовые навыки. Однако более сложные вещи, которые требуют логического мышления или тонкий юмор для них остаются сложной проблемой. Во время тестирования выявляют уровень IQ не выше 70-80 балов.

Виды умственной отсталости

При врожденной умственной отсталости развитие так и не достигает нормального уровня. В зависимости от тяжести отсталости, ребенок может оставаться на уровне развития трехлетнего ребенка или подростка 12 лет. Врожденную отсталость называют олигофренией.

Выделяют несколько видов умственной отсталости у детей. Одним из самых тяжелых видов с неблагоприятным прогнозом является идиотия. Дети от рождения практически не приспособлены к самостоятельной жизни.

У них абсолютно нет способностей к обучению и освоению элементарных бытовых навыков. Такие дети не могут самостоятельно принимать пищу, не узнают родных и близких.

Уровень IQ при тестировании не превышает 34 баллов.

К средней степени тяжести умственной отсталости относится имбецильность. Такие дети могут освоить элементарные бытовые навыки, могут общаться, несмотря на скудный словарный запас.

У пациентов с имбецильностью не развита познавательная деятельность. Имбецилы привязаны к родителям и близким людям, могут проявлять сочувствие. Однако дети могут поддаваться и дурному влиянию окружающих.

В неблагоприятных ситуациях могут вести себя асоциально.

К более развитым детям с умственной отсталостью относятся пациенты с дебильностью. При легкой степени дебильности дети практически не отличаются от нормальных сверстников. Ребенок может развиваться, однако имеет склонность к импульсивным поступкам.

При обучении пациентов с дебильностью по специальным программам дети могут освоить профессию, работать, успешно адаптироваться к социальной жизни, вести домашнее хозяйство, пользоваться социальными службами (например, вызвать скорую помощь), контролировать свои поступки.

Почему у детей возникает умственная отсталость?

Основными причинами возникновения умственной отсталости считаются:

- поражение и недоразвитие мозга плода;

- родовая травма.

Недоразвитие мозга связано с вредными внутренними и внешними факторами. Риск родить ребенка с умственной отсталостью повышается, если мама, будучи беременной, переболела вирусными заболеваниями (краснуха, цитомегаловирус, сифилис, токсоплазмоз, листериоз). Некоторые эндокринные патологии также могут стать пусковым механизмом для патологических процессов в мозге ребенка.

Совет! Беременная женщина должна внимательно следить за течением беременности и наблюдаться у врача. Любая патология, которая грозит гипоксии плода, может привести к непоправимым последствиям для умственного развития малыша.

К факторам риска рождения детей с отсталостью относятся:

- наследственная предрасположенность;

- гемолитическая болезнь;

- генетические заболевания (мутация хромосом);

- нейроинфекции;

- неблагоприятная обстановка в семье.

Важно! Врожденная умственная отсталость не является снижением психического развития вследствие психических болезней. Заболевание возникает вследствие первоначального недоразвития ЦНС.

Клинические формы отсталости

Выделяют основные формы умственной отсталости, которые обусловлены хромосомными мутациями. Могут возникать на фоне инфекций, вредного влияния излучений, химических веществ. На развитие хромосомных мутаций влияет возраст родителей, сахарный диабет у матери, неправильное развитие половых клеток у родителей. Малыш может родиться с такими патологиями:

- болезнь Дауна;

- синдром «ломкой хромосомы» (основная причина – недостаточное поступление в организм беременной женщины фоллиевой кислоты);

- синдром Шершевского-Тернера;

- синдром полисомии;

- синдром Клайнфельтера;

- синдром Прадер-Вилли;

- идиопатическая гиперкальциемия (патология называется также синдромом «лицо эльфа»);

- микроцефалия.

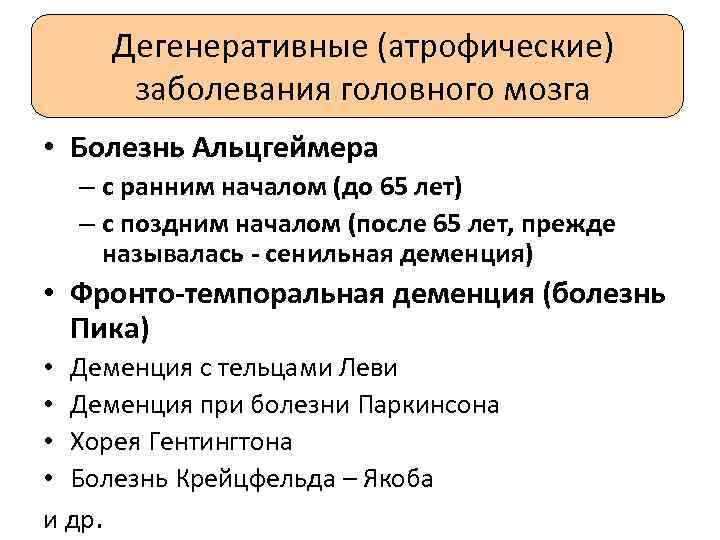

К формам отсталости относятся также деменции, которые возникают у людей с уже сформировавшейся психикой. Такая форма развивается у людей с дегенеративными процессами головного мозга (болезнь Альцгеймера), на фоне алкоголизма, наркомании, после нейоинфекций, психических заболеваний или травм. Выделяют и такие формы отсталости:

- Астеническая. В большинстве случаев у детей легкая степень отсталости. Дети плохо овладевают новой информацией в школе, плохо осваивают речь и письмо, однако неплохо ориентируются в жизни. Возникает после перенесенных инфекционных заболеваний в первые годы жизни или после родовой травмы.

- Стеническая. Дети плохо осваивают речь, имеют грубые нарушения памяти. Встречается чаще в случаях, когда ребенок родился от пожилых родителей или после угрожающих состояниях во время беременности (угроза выкидыша, гестоз).

- Атоническая. Малыш не может сосредоточиться на чем-либо, проявляет двигательное возбуждение, беспокойный, недостаточно отзывчивый, раздражительный. Специальные программы помогают таким детям освоить учебные навыки. Возникают после инфекционных заболеваний матери в период вынашивания ребенка.

В заключении стоит отметить, что патология в каждом отдельном случае протекает по-разному. Клиническая картина зависит от степени поражения мозга, своевременной диагностики и адекватного лечения ребенка. Умственно отсталый ребенок в семье нуждается в постоянной поддержке и любви со стороны близких людей.

(4

Источник: https://golmozg.ru/deti/ponyatie-umstvennaya-otstalost.html

Характеристика умственной отсталости (стр. 1 из 3)

Характеристика умственной отсталости

План

1. Признаки умственной отсталости

2. Виды умственной отсталости

3. Степени умственной отсталости

1. Признаки умственной отсталости

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате дифузного органического повреждения коры головного мозга.

В этом определении следует подчеркнуть наличие трех признаков:

1) органического диффузного повреждения коры головного мозга;

2) системного нарушения интеллекта;

3) выраженность и необратимости этого нарушения.

Нехватка хотя бы одного из этих признаков будет свидетельствовать о том, что мы имеем дело не с умственной отсталостью, а с каким-то другим видом дизонтогенеза. Действительно:

-недоразвитие умственной деятельности при отсутствии органического повреждения коры головного мозга является признаком педагогической запущенности, которая поддается коррекции;

-локальное повреждение мозга может обусловить выпадение или расстройства той или другой психической функции (нарушения слуха, речи, пространственного гнозиса, зрительного восприятия и тому подобное), но при этом интеллект в целом оказывается сохраненным и есть возможность компенсации дефекта;

-функциональные нарушения мозговых структур могут привести к изъянам познавательной деятельности временного характера, которые при определенных условиях могут быть устранены;

– невыразительное снижение интеллекта ограничивает возможности человека относительно овладения определенными видами сложной познавательной деятельности, однако не влияет на успешность самостоятельной социальной адаптации индивида;

-органическое повреждение мозга не обязательно вызывает нарушение когнитивных функций, а может обусловить расстройства эмоционально-волевой сферы и дисгармоничноеразвитие.

Следует отметить, что не все дефектологи соглашаются с приведенным определением. Например, Л.М. Шипицына считает, что при легкой умственной отсталости не всегда имеет место органическое повреждение мозга.

Некоторые ученые понятие умственной отсталости расширяют за счет тех случаев, когда отставание в развитии предопределено неблагоприятными социальными условиями, депривацией, педагогической запущенностью.

Действительно, педагогическая запущенность может быть настолько глубокой, что приводит к необратимым изменениям в высшей нервной деятельности.

Ребенок пропускает сензитивные периоды формирования важнейших высших психических функций, в частности речи, и фактически останавливается на натуральной стадии развития.

По определению Д.М. Ісаевата (2005), умственная отсталость – это совокупность этиологически разных (наследственных, врожденных, приобретенных в первые годы жизни), непрогрессирующих патологических состояний, которые оказываются в общем психическом недоразвивании с преобладанием интеллектуального дефекта и приводят к осложнению социальной адаптации.

2. Виды умственной отсталости

В зависимости от времени возникновения умственную отсталость разделяют на два вида – олигофрению и деменцию.

Олигофрения – это вид умственной отсталости, который возникает в результате органического повреждения мозга в пренатальный, натальный или ранний (до трех лет) период детства и оказывается в тотальном психическом недоразвивании.

Важно отметить, что олигофрения определяется не этиологическими факторами, а ранним влиянием этих факторов на мозг.

То есть очень разнообразные наследственные, врожденные, приобретенные вредности в пренатальный и ранний постнатальный периоды предопределяют общее психическое недоразвивание.

Клинические проявления олигофрении не зависят от причин ее возникновения в отличие от деменции, при которой структура дефекта в определенной степени определяется этиологическими факторами.

Например, существенно отличаются патогенез и психологические особенности детей с травматической деменцией и деменцией, которая возникла в результате нейроинфекции, тогда как олигофрении, предопределенные травмой или инфекцией, имеют одинаковую симптоматику.

Как известно, мозг новорожденного ребенка еще не завершил своего формирования. Образование пробковых структур, установления связей между нейронами коры, миелинизация нервных волокон осуществляются параллельно с психическим развитием индивида и в значительной степени зависят от того опыта, который приобретает ребенок.

Через вредное влияние на кору головного мозга в ранний период нейроны оказываются незрелыми или заблокированными и не могут полноценно выполнять свои функции, что усложняет процесс образования связей между ними.

Нейродинамика при олигофрении характеризуется слабостью запирательной функции коры головного мозга, неустойчивостью связей, инертностью и слабостью нервных процессов, недостаточностью внутреннего торможения, чрезмерной иррадиацией возбуждения, трудностями формирования сложных условных рефлексов.

Поэтому психическое развитие ребенка-олигофрена осуществляется на аномальной основе.

Ранний период повреждения коры головного мозга приводит к более выразительному недоразвитию функций, которые имеют более длительный период дозревания, что, в свою очередь, определяет иерархию, при которой прежде всего страдают регуляторные системы и высший уровень организации любой психической функции. Первичный дефект при олигофрении связан с тотальным недоразвития мозга, особенно филлогенетично самых молодых ассоциативных зон.

Вторичный дефект при олигофрении, за В.В.

Лебединским, имеет круговой характер, предопределенный двумя координатами недоразвития,: “снизу кверху” – недостаточность элементарных психических функций создает неблагоприятную основу для генеза вербально-логического мышления; “сверху книзу” – недоразвитие высших форм мышления препятствует перестройке элементарных психических процессов, в частности, формированию логической памяти, произвольного внимания, эталонного восприятия и тому подобное. Формирование вторичного дефекта предопределено культурной депривацией.

В структуре дизонтогенеза при олигофрении наблюдается нарушение межанализаторних связей и соответственно – изоляция отдельных функций. Характерной для детей-олигофренов является оторванность речи от действия, осмысления, понимания материала от его запоминания.

Олигофрения имеет резидуальний (непрогредиентный) характер, то есть не имеет тенденции к прогрессу – углублению степени выраженности.

Это обстоятельство и относительная сохраненность при легкой степени мотивациионно-потребностной, эмоционально-волевой сферы, целенаправленности деятельности, отсутствия енцефалопатических и психотических расстройств обеспечивают возможность удовлетворительной динамики развития и эффективность педагогического влияния. Но при олигофрении в динамике психического развития на всех этапах наблюдаются явления недоразвивания.

Выделяют такие основные признаки олигофрении:

– наличие интеллектуального дефекта, который сочетает с нарушениями моторики, вещания, восприятия, памяти, внимания, эмоциональной сферы, произвольных форм поведения;

– тотальность интеллектуальной недостаточности, то есть недоразвитие всех нервно-психических функций, нарушения подвижности психических процессов;

– иерархичность интеллектуального дефекта, то есть подавляющая недостаточность абстрактных форм мышления на фоне недоразвития всех нервно-психических процессов.

Недоразвитие мышления отражается на ходе всех психических процессов: восприятия, памяти, внимания.

Страдают, прежде всего, все функции абстрагирования и обобщения, сравнения по существенным признакам, понимание переносного смысла; нарушаются компоненты психической активности, связанные с аналитико-синтетической деятельностью мозга.

При этом высшие психические функции, которые формируются позже и характеризуются произвольностью, являются менее развитыми, чем элементарные. В эмоционально-волевой сфере это оказывается в недоразвитии сложных эмоций и произвольных форм поведения.

Следовательно, олигофрения характеризуется непрогредиентностью, тотальностью и иерархичностью нарушения психического развития, относительной сохраненностью личностного аспекта познавательной деятельности.

Этим отмеченный вид умственной отсталости отличается от деменции.

Деменция – это вид умственной отсталости, который возникает вследствии повреждения коры головного мозга в период после двух-трех лет и оказывается в выразительном снижении интеллектуальных возможностей и в частичном распадении уже сформированых психических функций.

Поскольку формирование коры головного мозга в основном завершается в 16-18 лет, то явления деградации сопровождаются и психическим недоразвитием

Характер дезонтогенеза при деменции определяется соединением грубого нарушения ряда сформированных психических функций с недоразвитием онтогенетический ранних образований (лобных систем), как следствие – страдает лобно-подкорковое взаимодействие. Рядом с частичным выпадением отдельных корковых функций прежде всего наблюдаются расстройства эмоциональной сферы, часто с расторможенными поездами, тяжелыми нарушениями целеустремленной деятельности и личности в целом.

Повреждение приводит к явлениям изоляции отдельных систем, распада сложных иерархических связей, часто с грубым регрессом интеллекта и поведения.

Деменция характеризуется парциальностью нарушения психических функций. Это значит, что одни из них повреждены больше, а другие – меньше.

Осложнение познавательной деятельности предопределено не столько нарушениями мышления, сколько грубыми расстройствами целенаправленности, внимания, памяти, восприятия, эмоций, а также крайне низкой интенсивностью стремления к достижениям.

При деменции существенно страдают нейродинамические процессы, вследствие чего наблюдается инертность мышления, быстрая изнурительность, дезорганизация психической деятельности в целом.

Источник: http://MirZnanii.com/a/176492/kharakteristika-umstvennoy-otstalosti

Клиническая характеристика различных степеней умственной отсталости

Практически до конца XX столетия принято было пользоваться классификацией, выделяющей три степени врожденного слабоумия — идиотия, имбецильность и дебильность.

Обозначение этими терминами носило более или менее условный характер, так как в любую из них входили больные, по уровню интеллекта приближающиеся к смежным группам, т.е.

к группам, в которых степень развития интеллекта не всегда была постоянной.

Для более глубокого усвоения клинических особенностей различных форм умственной отсталости на современном уровне авторы сочли необходимым дать описание основных симптомов и проявлений идиотии, имбецильности и дебильности (В.В. Русских, 1969).

Идиотия– самая тяжелая степень врожденного слабоумия, сопровождающаяся многочисленными физическими дефектами (заячья губа, волчья пасть, неправильный рост зубов и др.).

Клиническая картина идиотии характеризуется глухонемотой, снижением зрения, парезами конечностей, судорожным синдромом, резким снижением всех видов чувствительности. На чужую мимику и жестикуляцию они не реагируют, неопрятны, не интересуются игрушками, бросают или кусают их, неспособны к самообслуживанию.

Нередко чувство недовольства сопровождается нанесением себе укусов, телесных повреждений — агрессия этих больных направлена на самих себя. Идиоты прожорливы, часто хватают ртом все, что попало. Если ребенок-идиот может совершать двигательные акты, то он все время пытается находиться в движении.

Нередко они бесцельно бегают по комнате, пытаются толкать мебель, ползают по полу, сосут или грызут пальцы, иногда наблюдаются так называемые идиотические движения, например, маятникообразные раскачивания головой или туловищем из стороны в сторону.

При идиотии средней и легкой степени могут отмечаться некоторое понимание речи, мимики и жестикуляции, фиксация взгляда на предметах. Они узнают близких лиц и могут проявлять элементарную привязанность.

При идиотии познавательная деятельность и эмоционально-волевая сфера находятся на самом низком уровне развития.

Имбецильность.Имбецилы отличаются от идиотов более или менее развитой, но все же дефектной речью, которая появляется лишь на 3—5 годах жизни. Словесный запас их очень низок. Обращенную речь, мимику и жестикулирование они понимают в пределах их постоянного общения. Новую ситуацию, как правило, не осмысливают и не воспринимают.

Простейшие навыки они осмысливают, но выполняют их небрежно. Счет в пределах десяти выучивают с трудом, но не в состоянии овладеть чтением и письмом. Хотя имбецилы и обладают известным словарным фондом и знают названия предметов, но нередко не понимают их назначения.

Их интеллекту недоступно понимание взаимоотношения различных объектов, причинно-следственных отношений, ценности вещей и т.д.

Уровень интеллекта у имбецилов понижен, но дети нередко посещают вспомогательную школу.

Дебильность– легкая степень олигофрении. Дебилы обладают большим, чем имбецилы запасом слов, но с выраженными расстройствами мышления (вязкость, резонерство и т.д.). У них нередко появляются дефекты речи в виде шепелявости, аграмматизма.

Память у них относительно удовлетворительная, и они механически могут запоминать отдельные понятия, но применять их на практике не в состоянии. Простейшие психические акты протекают у них медленнее, чем у здоровых детей, более сложная ассоциативная деятельность для них невозможна, отчетливо проявляется слабость суждений.

На уровне дебильности ориентация в практических, житейских вопросах может быть вполне адекватна, но при этом страдают высшие уровни психической сферы: абстрактное мышление и логический анализ. Однако дебилы могут обучаться во вспомогательной школе. После ее окончания они способны лишь к несложным формам трудовой деятельности.

В практической деятельности психологов, невропатологов, психиатров зачастую встречаются легкие степени дебильности, которые трудны для диагностики и нередко требуют применения специальных психологических методик.

Помимо врожденного слабоумия существуют еще и смежные формы олигофрении: семейные, экзо- и эндогенного генеза, хромосомные (болезнь Дауна, синдромы Клайнфельтера, Тернера, трисомии-Х) и др.

10-я международная классификация болезней (МКБ-10) предусматривает новую классификацию умственной отсталости, в которой лежит разделение умственной отсталости по степени интеллектуального дефекта и выраженности его клинических проявлений.

Для определения степени умственной отсталости используется коэффициент интеллекта (IQ), который является количественной оценкой интеллекта и определяется на основании выполнения стандартных психологических тестов.

Таблица 3

Источник: https://studopedya.ru/1-51055.html

Умственная отсталость: классификация, степени умственной отсталости, умственная отсталость легкой степени, средней и тяжелой. | Статьи |

Олигофрения характеризуется различной глубиной психического недоразвития, в связи с этим она подразделяется по степени умственной отсталости на дебильность (легкая степень нарушения интеллекта), имбецильность (средняя степень) и идиотию.

В типических случаях эти клинические варианты определяются без труда, но граница между легкой степенью идиотии и глубокой имбецильностью, так же как между выраженной дебильностью и нерезкими проявлениями имбецильности являются в известной степени условными.

Степени умственной отсталости:

(от лат. debilis — немощный, слабый) это умственная отсталость легкой степени которая характеризуется наименьшей степенью психического недоразвития. Главной особенностью олигофренов с явлениями дебильности является утрата способности к выработке сложных понятий. Это нарушает возможность сложных обобщений, препятствует формированию абстрактного мышления.

У больных преобладает конкретно упрощенное мышление, вследствие чего им трудно понять всю ситуацию целиком, улавливается лишь внешняя сторона событий, внутренняя их суть оказывается недоступной для понимания.

Конечно, все это затрудняет приспособление в социальной среде, тормозит рост личности, прежде всего творческое начало, умение предвидеть ход событий, принимать оперативные прогностические решения.

В зависимости от степени самой дебильности (легкая, средняя, тяжелая) неспособность к выработке понятий, оценке ситуации и к ее прогнозированию выражена то более очевидно и резко, то лишь намечена. Все же нарушение абстрактного мышления у дебилов является постоянным симптомом.

В силу того, что механическая память при этом не страдает, дебилы могут учиться в школе, хотя усвоение материала затруднено, требует длительного времени. Естественно, что наиболее трудными для усвоения предметами являются математика, физика.

Поскольку собственный творческий потенциал у дебилов отсутствует, они стараются перенимать то, что слышат от других, — их взгляды, выражения, используют известные им шаблоны в речи, с достаточной косностью придерживаются одной какой-то позиции.

У некоторых из них можно отметить даже склонность поучать окружающих, рассуждать о том, чего они сами точно не понимают («салонные дебилы»). Наряду с отсутствием способности к тонкому анализу ситуации, обобщению фактов при легкой степени дебильности эти лица могут хорошо ориентироваться в обычной конкретной ситуации, обнаруживают хорошую практическую осведомленность, в некоторых случаях хитрость и изворотливость. Э. Крепелин говорил, что «их умение больше, чем знание». При достаточно очевидной задержке психического развития дебилов, у некоторых из них могут быть даже признаки частичной одаренности (абсолютный музыкальный слух, умение рисовать, запоминать механически обширную информацию и др.).

Наряду с нарушением абстрактного мышления облигатным симптомом у дебилов служит внушаемость, доверчивость, они легко попадают под чужое влияние. Последнее свойство таит в себе опасность того, что они могут стать орудием в руках других людей, морально и нравственно нечистоплотных, злоумышленников.

Примитивные влечения часто получают у них характер расторможенности (обнаженная сексуальность, влечение к поджогам и т.д.).

Основные личностные свойства дебилов, так же как и имбецилов, могут определять их характер или как добродушно-ласковый, приветливый, или, напротив, как агрессивный с упрямством, злобностью, недоверчивостью.

Моторика может быть также различной, у одних поведение становится возбудимым, для других характерна вялость, малоподвижность.

Имбецильность

(от лат. imbecillus — слабый, незначительный) — средняя степень выраженности задержки (ретардации) психического развития, при которой больные могут образовывать представления, но формирование понятия для них невозможно.

Способность к абстрактному мышлению утрачена, так же как и к обобщению, но имбецилы могут приобретать навыки самообслуживания (сами одеваются, едят, следят за собой). Они приучаются и к простому труду, вырабатывая эти навыки путем тренировки (могут помогать в уборке помещения, изготовлять бумажные пакеты).

Запас слов у них ограничен, они могут понимать только простую речь. Речь самих имбецилов косноязычна, это стандартные фразы, состоящие, как правило, из подлежащего и сказуемого, иногда с включением прилагательных.

Адаптация имбецилов возможна лишь в стандартной, хорошо знакомой обстановке. Их интересы примитивны. Они очень внушаемы.

Имбецилы нередко прожорливы и неряшливы в еде. По поведению выделяют подвижных, активных, непоседливых (эректильных) и вяло-апатичных, равнодушных ко всему, кроме удовлетворения естественных потребностей (торпидных).

Так же, как и дебилы, имбецилы могут иметь или добродушный, или агрессивный характер. Самостоятельная жизнь для них затруднена, они нуждаются в постоянном квалифицированном надзоре. Это осуществляется во вспомогательных школах, в лечебно-трудовых мастерских или в специальных интернатах.

Идиотия

(от греч. idioteia — невежество) — по степени умственной отсталости это наиболее тяжелая степень задержки психического развития. Познавательная деятельность у глубоких идиотов полностью отсутствует.

Они не реагируют на окружающее, даже громкий звук и яркий свет не привлекают их внимания, идиоты не узнают даже свою мать, но различают горячее и холодное.

Больные идиотией не приобретают никаких навыков самообслуживания, не могут одеться, не могут пользоваться ложкой и вилкой, их нужно кормить и постоянно за ними ухаживать.

У большинства идиотов имеется понижение всех видов чувствительности.

Крайне примитивны эмоциональные реакции идиотов, они не умеют плакать, смеяться, радоваться, чаще проявляют злобность, гневливость.

Двигательные реакции этих больных бедны, невыразительны, примитивны, часто их движения хаотичны, несогласованны, отмечается монотонное однообразное раскачивание всем телом, переминание с ноги на ногу, они часто издают звуки, подобные рычанию, речь полностью отсутствует.

При легкой степени идиотии могут быть замечены элементарные навыки самообслуживания, они способны привязываться к окружающим, ухаживающим за ними.

Г.Е.

Сухарева (1965) к числу основных диагностических критериев олигофрении относит своеобразную психопатологическую структуру слабоумия с преобладанием слабости абстрактного мышления при менее выраженных нарушениях предпосылок интеллекта и относительно менее грубом недоразвитии эмоциональной сферы, а также непрогредиентный характер интеллектуального дефекта, замедление темпа психического развития при необратимом характере расстройства.

Динамика олигофрений определяется наличием эволюционных изменений (эволютивная динамика) и декомпенсаций, причиной которых служат дополнительные неблагоприятные внешние факторы.

Эволютивная динамика при олигофрении оценивается как положительная. По мере взросления пациенты постепенно накапливают несколько больший запас навыков, умений, каких-то элементарных знаний, что с возрастом может несколько улучшить адаптацию (например, при нерезко выраженной дебильности) с некоторым сглаживанием психической дефицитарности в отдельных случаях.

Отрицательная динамика выражается в декомпенсации, наиболее тяжелой формой ее бывают психозы, возникающие, правда, довольно редко.

Симптоматика при этом крайне разнообразна, она может напоминать проявления шизофрении с бредовыми, кататоническими симптомами, или характеризуется аффективными расстройствами.

Клиническая картина психозов характеризуется рудиментарностью, фрагментарностью продуктивной симптоматики. Вероятность возникновения психозов возрастает в период пубертатного криза вследствие гормональной перестройки.

Появлению психоза часто предшествуют мучительные головные боли, нарушения сна, резкая утомляемость, истощаемость, раздражительность. Психотические эпизоды в отличие от шизофрении непродолжительны (одна-две недели). С течением времени их продолжительность, как правило, уменьшается.

При всех вариантах олигофрении постоянно определяются различные физические и неврологические стигмы заболевания.

Частыми симптомами являются различные пороки развития черепа — микроцефалия (уменьшенная в размерах голова), макроцефалия, в особенности гидроцефалия (мозговая часть черепа резко преобладает над лицевой). Наблюдаются также скафоцефалия (ладьевидный череп), долихоцефалия (удлинение черепа в переднезаднем отделе), брахицефалия (укорочение размеров черепа), ягодичный череп, тригоноцефалия (треугольный череп).

Таковы же и отклонения от правильного строения лица. Например, часто наблюдается прогнатизм (заметное выстояние вперед нижней челюсти), сморщенные ушные раковины оттопыренные ушные раковины. «Дегенеративное» ухо часто называют также «морелевским ухом» (Б. Морель, 1857).

Аномалии глаз выражаются в виде резкой асимметрии глазниц, слишком далеком или слишком близком положении глазниц, иногда наблюдается эпикантус (кожная складка с внутренней стороны глазницы), неправильности формы зрачка, дефекты радужной оболочки, неодинаковая окраска обоих глаз.

Такие аномалии развития, как расщепление мягкого и твердого нёба (волчья пасть), заячья губа, являются довольно частыми соматическими дефектами, так же как и аномалии зубов (микродонтия, макродонтия).

Неврологические стигмы олигофрении различны — нарушения ликвородинамики, парезы и параличи черепных нервов (птоз, нистагм, косоглазие, поражение слуха и зрения), судорожные явления, нарушения чувствительности, патологические рефлексы, арефлексия.

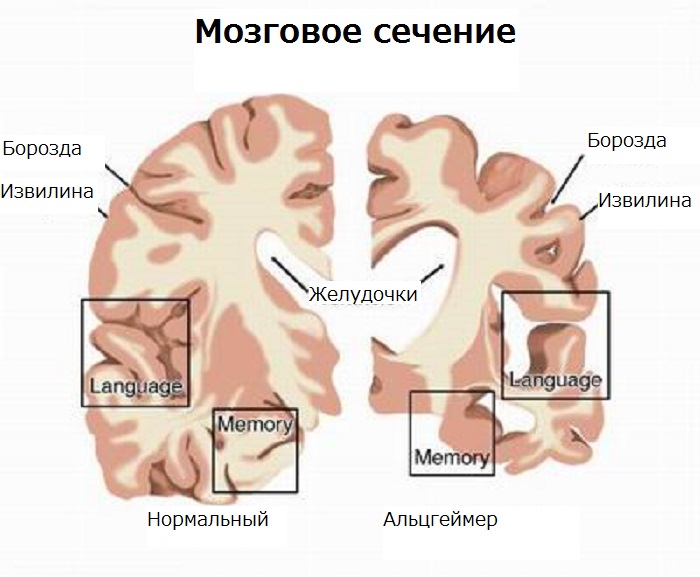

При исследовании мозга олигофренов обнаруживают несоразмерности в развитии различных его отделов, иногда отсутствие извилин (агирия) или их укорочение, отсутствие мозолистого тела, изменения со стороны глии, извращение архитектоники коры.

Тэги: умственная отсталость, классификация, степени умственной отсталости, умственная отсталость легкой степени

Источник: https://www.psyportal.net/252/klassifikatsiya-oligofrenii/